ウミホタル(№485)

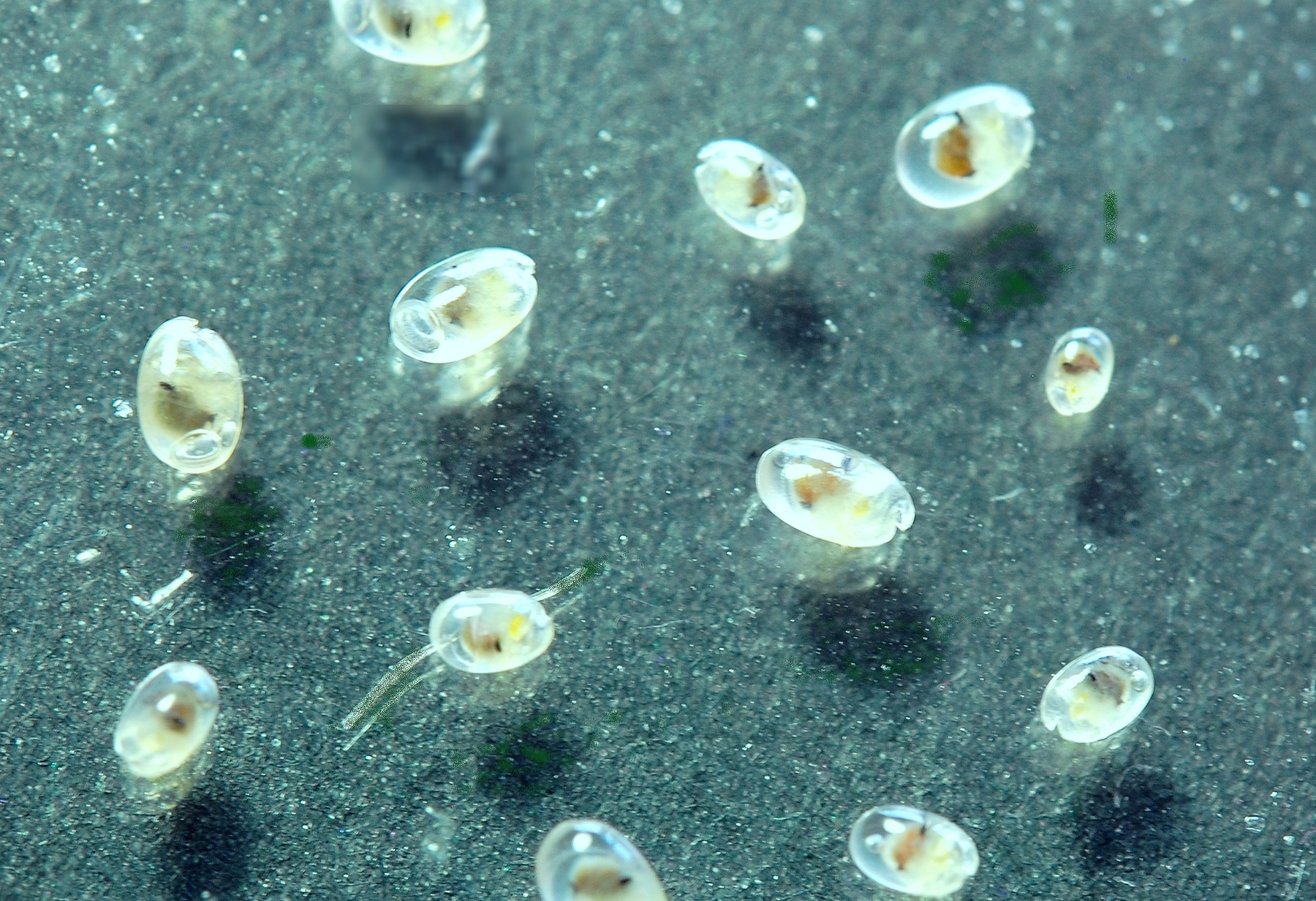

海岸の一部の砂浜でウミホタルを見ることができます。ウミホタルはミオドコピタ目、ウミホタル科の甲殻類(エビ、カニ、ミジンコなど)の仲間で刺激を与えると発光することで知られています。ウミホタルは、体長2~3㎜程度で昼間は砂の中に潜み、夜になると海中で餌(雑食性ですが主として魚などの死骸)を探しながら活発に遊泳します。小さな2枚の貝殻が背中でくっついたような形をしています。夏に多く見られ、はっきりとした冬眠はしないようです。正確な寿命もわかりませんが飼育下では6か月の記録があるそうです。生息と塩分濃度はかなり密接で、河口付近には生息しないそうです。

発光の機構は昆虫のホタル同様発光物質であるルシフェリンが酵素ルシフェラーゼの働きで酸化し光を放つそうです。ただ、ルシフェリンは生物が酵素によって発光する物質の総称で、物質そのものはホタルのルシフェリンとは異なるそうです。さらにホタルと大きく異なるのは、ホタルは体内で光りますが、ウミホタルはルシフェリンとルシフェラーゼを海水中に放出し、海水が光る点でしょう。また、常に光っているのではなく、強い刺激(海水の強い攪乱、電流、冷水など)の下で光るため、ホタルのように光が飛び交うような眺めは通常みられません。写真撮影のため、ワナを仕掛けて捕獲しましたが、ワナを引き上げるときにこぼれ落ちる海水が光のシャワーのように見えたのは印象的でした。光でオスがメスを呼ぶとも言われることがありますが、ウミホタル自体は負の走光性(光を避けて行動する)を持ち光を避ける性質がありますし、生息地の穏やかな海中で光っているのは見たことがありません。敵に襲われた時、暗い海中で体外の海水を光らせて敵の目をくらませ、自身は逃げるとの考えの方が妥当なように思えます。

(*画像をクリックすると拡大されます)

発光の機構は昆虫のホタル同様発光物質であるルシフェリンが酵素ルシフェラーゼの働きで酸化し光を放つそうです。ただ、ルシフェリンは生物が酵素によって発光する物質の総称で、物質そのものはホタルのルシフェリンとは異なるそうです。さらにホタルと大きく異なるのは、ホタルは体内で光りますが、ウミホタルはルシフェリンとルシフェラーゼを海水中に放出し、海水が光る点でしょう。また、常に光っているのではなく、強い刺激(海水の強い攪乱、電流、冷水など)の下で光るため、ホタルのように光が飛び交うような眺めは通常みられません。写真撮影のため、ワナを仕掛けて捕獲しましたが、ワナを引き上げるときにこぼれ落ちる海水が光のシャワーのように見えたのは印象的でした。光でオスがメスを呼ぶとも言われることがありますが、ウミホタル自体は負の走光性(光を避けて行動する)を持ち光を避ける性質がありますし、生息地の穏やかな海中で光っているのは見たことがありません。敵に襲われた時、暗い海中で体外の海水を光らせて敵の目をくらませ、自身は逃げるとの考えの方が妥当なように思えます。

(*画像をクリックすると拡大されます)

homeへ

ミョウガ(№.486)

晩夏から食卓には時々香辛料としてミョウガが添えられることがあります。和食には欠かせない食材の一つと言えるでしょう。

ミョウガはショウガ科ショウガ属の多年草で、里山の半日蔭地に自生しています。しかし、人里近くにしか存在せず、ミョウガそのものは5倍体(染色体組が5組存在し、正常な減数分裂ができないため種子を作れない)であるため、自生種ではなく人為的に導入栽培されてきたものと考えられています。

草丈40~100㎝で蕾や、若芽を食用に利用してきました。繁殖は地下茎による栄養繁殖で、多年草ですが野外では夏から秋に花が咲きます。下の写真のように、薄暗い藪の中をかき分けると、少し黄色みを帯びた3㎝程度の白い花を見ることができます。花の中央には長いメシベとその基部に黄白色の葯(花粉を入れた袋)が見られますが、5倍体のため通常は種子はできません。一つの蕾からは3~12個の花が次々に咲きます。この蕾をミョウガ(ハナミョウガ)として利用し、春には軟白化した若芽をミョウガタケとして利用します。

ミョウガの芳香成分はα(アルファ)ピネン、辛み成分はカンフェン、ゲラニオール、ミョウガジアールなどが知られています。これらの成分は食欲増進、抗菌、鎮静などの効果があるそうです。ところで、ミョウガは食べすぎると馬鹿になるといわれることがありますが、これは釈迦の弟子にまつわる言い伝えや落語からきているもので全くそのようなことはありません。しかし、肝蛭(カンテツ)と呼ばれる寄生虫がミョウガを通して人に移ることがあるそうです。ただし、肝蛭は家畜(ヒツジ、牛、豚)の寄生虫で、この卵が非常にまれですがミョウガを通して人の口に入ることがあるようです。秋になると、ミョウガの自生地でイノシシが食べ荒らした跡を見ることがありますが、このようなところのミョウガの蕾は危ないのかもしれません。

最近、スーパーなどでは花ミョウガを年中見ることができますが、これは主として高知県でハウス栽培されているもので、草丈2m以上に成長したミョウガが栽培されています(最下段左写真)。

自生地ではよく似た植物にヤブミョウガがあります。これはツユクサ科ヤブミョウガ属の植物で秋口に茎の先に白い花を穂状につけるため区別できます。

(*画像をクリックすると拡大されます)

ミョウガはショウガ科ショウガ属の多年草で、里山の半日蔭地に自生しています。しかし、人里近くにしか存在せず、ミョウガそのものは5倍体(染色体組が5組存在し、正常な減数分裂ができないため種子を作れない)であるため、自生種ではなく人為的に導入栽培されてきたものと考えられています。

草丈40~100㎝で蕾や、若芽を食用に利用してきました。繁殖は地下茎による栄養繁殖で、多年草ですが野外では夏から秋に花が咲きます。下の写真のように、薄暗い藪の中をかき分けると、少し黄色みを帯びた3㎝程度の白い花を見ることができます。花の中央には長いメシベとその基部に黄白色の葯(花粉を入れた袋)が見られますが、5倍体のため通常は種子はできません。一つの蕾からは3~12個の花が次々に咲きます。この蕾をミョウガ(ハナミョウガ)として利用し、春には軟白化した若芽をミョウガタケとして利用します。

ミョウガの芳香成分はα(アルファ)ピネン、辛み成分はカンフェン、ゲラニオール、ミョウガジアールなどが知られています。これらの成分は食欲増進、抗菌、鎮静などの効果があるそうです。ところで、ミョウガは食べすぎると馬鹿になるといわれることがありますが、これは釈迦の弟子にまつわる言い伝えや落語からきているもので全くそのようなことはありません。しかし、肝蛭(カンテツ)と呼ばれる寄生虫がミョウガを通して人に移ることがあるそうです。ただし、肝蛭は家畜(ヒツジ、牛、豚)の寄生虫で、この卵が非常にまれですがミョウガを通して人の口に入ることがあるようです。秋になると、ミョウガの自生地でイノシシが食べ荒らした跡を見ることがありますが、このようなところのミョウガの蕾は危ないのかもしれません。

最近、スーパーなどでは花ミョウガを年中見ることができますが、これは主として高知県でハウス栽培されているもので、草丈2m以上に成長したミョウガが栽培されています(最下段左写真)。

自生地ではよく似た植物にヤブミョウガがあります。これはツユクサ科ヤブミョウガ属の植物で秋口に茎の先に白い花を穂状につけるため区別できます。

(*画像をクリックすると拡大されます)

homeへ

イネ(№484)

世界の3代穀物はトウモロコシ、コムギ、コメと言われていますが、日本人の主食はコメです。コメはイネの果実を加工したものです。イネは田んぼ(水田)で作られている植物です。稲が開花し、実をつけたものをコメとして利用しているのです。

イネはイネ科イネ属の植物で、日本には野生種はなく中国から伝わったと考えられています。学名はOryza(イネ)sativa(栽培される)です。植物ですから花を咲かせますが、この花を紹介しましょう。イネは植えられてからしばらくの間、茎の数を増やしていきます。茎の数が十分増えたところで花を咲かせます。それぞれの茎から花の穂を伸ばし、エイ(もみ殻)を開いてオシベを外へ伸ばします。花には昆虫を呼ぶための美しい色の花弁や、香り、蜜はありません。つまりイネは元来風媒花(花粉が風によって運ばれる)なのです。しかし、実際にはメシベもオシベも開花前には十分熟しており、開花と同時に花粉を出すため、98%が自家受粉(自分の花粉で受粉する)してしまいます。イネの開花は午前中の2~3時間で、1つの穂の花は7日程度ですべて咲いてしまいます。このように限られた条件下での開花ですが、自家受粉であるためそのような制約をクリアーしていると言えます。

昔から人間の都合の良い方向への育種が進められ、非常に多くの品種が存在します。日本人はモチモチ感を好むためでんぷん中にアミロペクチンを多く含む品種を作ってきましたが、世界的には少数派になります。また病気や害虫に対する耐性品種も多く作られ、耐寒性、耐塩性品種の作成で栽培可能地域を拡張してきました。一方、田植えや稲刈りなど労力のかかる作業も機械化により省力化がすすめられ、栽培様式が大きく変化しました。それに伴って、かつては稲の大害虫であり、ヘリコプターによる一斉防除までされていたニカメイチュウも現在では姿を消してしまいました(コンバインの普及によりニカメイチュウの越冬場所である稲わらが細断され水田へ戻されることで越冬できなくなったため)。現在も育種をはじめ栽培技術の改善が進められており、今後どのように変わっていくのか楽しみでもあります。

(*画像をクリックすると拡大されます)

イネはイネ科イネ属の植物で、日本には野生種はなく中国から伝わったと考えられています。学名はOryza(イネ)sativa(栽培される)です。植物ですから花を咲かせますが、この花を紹介しましょう。イネは植えられてからしばらくの間、茎の数を増やしていきます。茎の数が十分増えたところで花を咲かせます。それぞれの茎から花の穂を伸ばし、エイ(もみ殻)を開いてオシベを外へ伸ばします。花には昆虫を呼ぶための美しい色の花弁や、香り、蜜はありません。つまりイネは元来風媒花(花粉が風によって運ばれる)なのです。しかし、実際にはメシベもオシベも開花前には十分熟しており、開花と同時に花粉を出すため、98%が自家受粉(自分の花粉で受粉する)してしまいます。イネの開花は午前中の2~3時間で、1つの穂の花は7日程度ですべて咲いてしまいます。このように限られた条件下での開花ですが、自家受粉であるためそのような制約をクリアーしていると言えます。

昔から人間の都合の良い方向への育種が進められ、非常に多くの品種が存在します。日本人はモチモチ感を好むためでんぷん中にアミロペクチンを多く含む品種を作ってきましたが、世界的には少数派になります。また病気や害虫に対する耐性品種も多く作られ、耐寒性、耐塩性品種の作成で栽培可能地域を拡張してきました。一方、田植えや稲刈りなど労力のかかる作業も機械化により省力化がすすめられ、栽培様式が大きく変化しました。それに伴って、かつては稲の大害虫であり、ヘリコプターによる一斉防除までされていたニカメイチュウも現在では姿を消してしまいました(コンバインの普及によりニカメイチュウの越冬場所である稲わらが細断され水田へ戻されることで越冬できなくなったため)。現在も育種をはじめ栽培技術の改善が進められており、今後どのように変わっていくのか楽しみでもあります。

(*画像をクリックすると拡大されます)